日本最後のDRAM企業「エルピーダメモリ」を失った日本にとって嬉しいニュース。

台湾のDRAMメーカーであるナンヤテクノロジーが最先端DRAMの新工場を建設すると発表。以下はマイナビニュースからの引用。

同社の投資計画によると今後7年間で3000億NTドル(約1兆2000億円)を投じ、独自開発のEUVを採用した10nmクラスプロセスを採用したDRAMチップを月産約4万5000枚で製造する計画としている。

https://news.mynavi.jp/article/20210423-1877654/

EUV露光装置を使った最先端DRAMの量産を目指すという。これはデータセンター向けサーバDRAMや、アップルiPhone向けを想定したものと思われる。

データセンターは高い成長が確実

世界中にあるデータセンターの総電力消費量は、世界中すべての電力消費量の2~3%ほどを占めている。

巨大データセンターを保有する企業は爆発的な電気代を少しでも下げるため、少しでも性能の良い半導体を必要とする。その半導体の一つがDRAM。

最先端サーバーDRAMを必要とする企業は、Amazon、Google、マイクロソフト、Apple、Facebook、ネットフリックスなどのアメリカ企業や、アリババ、バイドゥ、ファーウェイなどの中国企業が代表的。

それらの企業は、毎年一定レベルの多額な設備投資をしないといけない運命があり、その運命共同体に加わって巨大企業と「Win-Win」の関係を築こうとしているのが台湾ナンヤテクノロジーというワケ。

スマホ向けも

また、ナンヤテクは、スマホやタブレットなどのモバイル向け低消費電力DRAM(LPDDR)においても生産拡大を目指すとしている。

特にAppleのサプライヤー入りと納品量拡大を目標にしていくに違いない。中国の低価格帯スマホメーカーへの納品も増やし、サムスンからシェアを取りたいところ。

日本企業にメリット多い

台湾ナンヤの最先端DRAM参入が、なぜ日本にとって朗報なのかというと、やはりDRAM業界の3社寡占により、DRAM価格が高止まりしている事が理由。

サムスン、SKハイニクス、マイクロンの3社寡占で競争が薄らいでいる中、そこに台湾ナンヤが量産を決めたことで競争原理が再び活性化。

最終的にDRAM価格の下落が期待できるため、そのDRAMを購入する日本企業も恩恵を受けるというワケ。

韓国財閥の巨大化阻止

台湾ナンヤの先端DRAM参入は、日本企業のライバルとなるサムスンやSKグループの巨大化阻止にもつながる。

近年、サムスンやSKグループは、DRAMで爆発的な利益を出すようになっており、それで大儲けした資金が、ディスプレーや車載バッテリーなどへの飛躍につながっている。

それらは日本企業との競合分野であるため、ナンヤの飛躍により韓国財閥勢の膨張を抑える事ができれば、日本企業も投資力で負けてしまうような事態を防げるはず。

日韓対立を台湾がカバー

2019年に半導体関連の輸出管理規制により日韓政府が対立。それにより、韓国はサムスン電子を中心として半導体製造装置や材料の国産化を進めている状況。

実は、それ以前にも装置や材料市場における韓国企業の存在感が、わずかながらジワジワと上がってはいた。そして今後より一層、国産化が進むとは予測できる。

それをふまえ、韓国勢が7割のシェアをもつDRAM市場で、台湾企業が大きな存在となれば、台湾と良好関係にある日本の半導体装置メーカーや材料メーカーにとってもプラスにつながるはず。

結論を言うと、ナンヤテクノロジーの最先端DRAM参入は日本にとって百利あって一害なし。

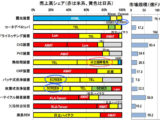

DRAM市場シェア

台湾ナンヤテクノロジーのDRAM業界における存在感はどれほどか。まずは2020年の第4四半期(Q4)のDRAMシェアを確認。

| 順位 | 企業 | 国 | 市場シェア(%) |

|---|---|---|---|

| 1位 | サムスン | 韓国 | 42.1% |

| 2位 | SKハイニクス | 韓国 | 29.5% |

| 3位 | マイクロン | アメリカ | 23.0% |

| 4位 | ナンヤテクノロジー | 台湾 | 2.9% |

| 5位 | Winbond | 台湾 | 0.9% |

| 6位 | PSMC | 台湾 | 0.3% |

DRAM業界はトップ3以外は生産量が少ない状態が続いていた。ナンヤテクノロジーはマイクロンの製造技術をもとに一昔前の30~40nmレベルのDRAMを製造していて、わずか2.9%のシェア。

しかし、最先端DRAM製造に向けて製造技術を自社開発し、新工場も建設決定。将来的に12インチウエハーで月産約4万5000枚ほどの生産を目指すとされる。

生産量は、2020年時点でサムスンが月産50万枚ウエハー、SKハイニクスやマイクロンが現在月産25~30万枚レベルなので、それと比較すると少ないとは言えるが、何もしないよりマシ。

どれくらいDRAMが作れるか?

台湾ナンヤが目指すウエハー月産45000枚のDRAM工場でどれくらいのDRAMが作れるのか。大まかな計算。

2021年時点のDRAMメーカーは15nm(ナノメートル)が主流。それを基準に、12インチウエハー1枚あたり1500個のDRAMが作れるとして、DRAMの良品率80%で計算すると、

ウエハー1枚から1200個の出荷できるDRAMがとれることになる。それが月産45000枚ウエハーなので、

月に5400万個のDRAMが生産され、年間にすると「×12か月」で6億4800万個となる。

最近のDRAMの世界総生産数は年間150億個なので、個数レベルの割合でいえば世界の4.3%の物量となる。少ないとは言えるが、何もしないよりマシ。

注意なお、「ウエハー1枚あたり1500個」「良品率80%」「月5400万個」「年間6億4800万個」などの数字は、大まかな目安として考えてほしい。

急に動き出した理由

それにしても、今まで止まっていた感があるナンヤテクノロジーのDRAM事業がなぜ今頃になって動きが出てきたのか。

業界の利益率が安定

かつて、DRAM業界というと、定期的に大赤字をだすようなビジネスだったが、2009年にドイツのキマンダが倒産、続いて2012年にエルピーダが倒産した以降は、ビジネスが安定するようになっている。それがナンヤがチャレンジを決意した理由。

半導体の重要性が認識される

台湾はTSMCを中心に半導体産業がかなり盛んな国であり、それが安全保障へとつながっている。中国と対立するアメリカが台湾を守ろうとしているのも、ハイテク産業が台湾に集中している事が要因の一つ。

台湾政府によるサポートのもとで半導体産業を育てる事で、「世界が無視できない国」となり、安全保障につなげようとしていると思われる。

アメリカのファウンドリー支援に対抗

アメリカは半導体製造に関して500億ドルの補助金を出すと発表。これによってインテルが再びファウンドリー事業に力を入れると表明。

インテルのファウンドリー強化は、世界トップのファウンドリー会社である台湾TSMCのライバルとなり脅威となる。

そこでTSMCのような「受託製造」ではなく、違う半導体産業も成長させる必要があり、結果として台湾政府はDRAMナンヤを支援していくと決めたのではないか。

世界的に半導体産業が社会主義化してしまっていて、アメリカまでも自由主義を歪めてしまう方向になっているが、台湾も黙ってはいられないというわけ。

微細化技術をもつエンジニアがたくさんいる

最先端のDRAMを製造していくには微細化技術のノウハウをもつエンジニアが必要。幸運な事に、同じ台湾企業のTSMCから技術供与してもらえる可能性がある。

特にTSMCはEUV露光装置を使った製造技術は世界トップなので、TSMCの英知と技術を活用したいところ。

TSMCから中古の装置を購入できる

ナンヤテクノロジーは、新工場でEUV露光装置(ステッパー)を使った最先端のDRAM製造を目指しているとされる。そのEUVステッパーが一台200億円レベルと非常に高額。

しかし、世界で最もEUV露光装置を導入しているTSMCが同じ国にあるので、将来的にはTSMCの中古品を購入して製造していける可能性がある。

露光装置だけではなく、他の製造装置においてもTSMCの恩恵を共有することができるはず。

中国が先端装置を導入できない

最先端DRAMの製造を確実なものにするEUV露光装置。それを使う事で微細化プロセスの良品率が高くなり、製造コストも下げられるメリットがあるとされる。

そのEUV露光装置は、アメリカの規制によって中国企業は導入できない状況。中国にはCXMTというDRAMメーカーが存在し、今後の成長が脅威となっていたが、EUV露光装置が導入できない。

つまり、中国企業は将来的に製造コストや微細化技術で競争に負けてしまう問題を抱えながらDRAM製造を続けないといけない。

そこで台湾は「中国がEUV露光装置を今後も導入できない」、そして「今後も最先端DRAM分野は競争原理が弱い」と見て、挑戦を決意したのではないか。

中国企業が信頼されない分野で勝負

中国にはCXMTというDRAM企業があり、CXMTにおいては2020年末の段階ですでに量産に入っている状態。

そのため、既存のDRAMメーカーは中国企業の急成長を恐れているが、中国企業がどんなに信頼性のあるDRAMを製造しても、米中対立の影響でアメリカのデータセンター企業は中国企業の半導体を避ける可能性あり。

世界的な巨大データセンターをもつ企業は、Amazon、マイクロソフト、Google、アップル、フェイスブック、ネットフリックスなどがあるが、それらは全てアメリカ企業。

ナンヤテクノロジーは今後参入してくる中国企業がデータセンター業界を支配するアメリカ企業から信頼関係を築く事ができないと見て、DRAM最先端への参入を決意したと思われる。

台湾は韓国に負けてはいけない

特許の問題が多発する半導体産業において、ナンヤは1995年に参入した後発企業。そのため歴史的に製造技術の獲得に悩まされた経緯があり、どこかと「提携したり離れたり」という歴史が多い。

しかし近年、多くのDRAM企業が市場から撤退して極端な寡占化が進んだ事で、ナンヤテクに挑戦意識が芽生えた。今後は、親会社や台湾政府からのサポートのもとで、大手3社の牙城を崩していく。誇り高い台湾は韓国企業に負けてはいけない。

SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移

SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移

サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移

トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移 強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い

強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移

テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移 東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移

東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移 マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況

マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況 現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移

現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移 ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移

ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数

ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数 TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移

TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移 楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移

楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移 NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況

NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況 Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移

Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移

SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移

ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移 Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移

Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移 フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移

フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移 ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率

ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率 任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数

任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数 日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移

日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移 BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移

BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況

Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況 メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率

メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率 LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況

LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況 キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明!

キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明! コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移

コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移 【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング

【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング 大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移

大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移 Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア

Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件

ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件 韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較

韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較 サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率

サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率 岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る

岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る