ソニーのスマホ部門の売上推移

| 年度 | 売上高・収益 | 営業利益 [営業利益率(%)] | 世界販売台数 [世界シェア(%)] |

|---|---|---|---|

| 2011年 | 6227億円 | 72億円 [1.1%] | 1250万台 [2.5%] |

| 2012年 | 1兆2576億円 | -972億円 [-7.7%] | 2250万台 [3.1%] |

| 2013年 | 1兆1918億円 | 126億円 [1.1%] | 3300万台 [3.2%] |

| 2014年 | 1兆3233億円 | -2204億円 [-16.6%] | 3910万台 [3.0%] |

| 2015年 | 1兆1275億円 | -614億円 [-5.4%] | 2490万台 [1.7%] |

| 2016年 | 7591億円 | 102億円 [1.3%] | 1460万台 [1.0%] |

| 2017年 | 7237憶円 | -276憶円 [-3.8%] | 1350万台 [0.9%] |

| 2018年 | 4873億円 | -971億円 [-19.9%] | 650万台 [0.5%] |

| 2019年 | 3621億円 | -211億円 [-5.8%] | 320万台 [0.2%] |

| 2020年 | 3585億円 | 276億円 [7.7%] | 290万台 [0.2%] |

| 2021年 | 3659億円 | 2021年度から非公表 | 2021年度から非公表 |

| 2022年 | 3568億円 | ||

| 2023年 | 2999億円 |

平均利益率

ソニーモバイルの動向

- 2001年、ソニーとエリクソン社(スウェーデン)の合弁により「ソニー・エリクソン」ブランドで世界展開。2012年にエリクソン出資分をソニーが買い取り、完全子会社化。

- 2007年に米国で初代iPhone発売。韓国サムスンもすぐに追随するが、ソニー・エリクソンは開発に出遅れてしまい、良い機種を投入できなかった。

- 日本国内のiPhone販売において、ソフトバンクは2008年から、auは2011年から、ドコモは2013年からiPhoneを販売開始。アップル社が日本市場で圧倒的なシェアを確保する事になり、ソニーはお膝元の日本で存在感を失ってしまう。

- 2010年代中頃から、ファーウェイなどの中国スマホメーカーが台頭。世界展開するソニーモバイルの収益性も悪化傾向へ。

- 2018年度に-971億円の巨額営業損失を出してしまい、そこから本格的に改革に着手。「選択と集中」を進め、2020年度から再び黒字化。

- 2021年からスマホ販売台数が非公表となる。

- 2019年から2022年まで売上高に大きな変化がない。スマホ販売価格がやや上昇している事を考慮すると、2021年以降の販売台数は、若干の減少傾向だと推測できる。

- ユーザーは日本が多く、40代以降が多い模様。ソニーのブランドイメージが強い世代から支持。

- 2023年、売上高が約16%減少。販売台数の減少が予想される。

- 2024年3月、縦長4Kディスプレイを廃止し、iPhoneなどと同じディスプレイを採用して部品コスト削減を目指す意向。

- スマホで競合の業績推移

- Apple「iPhone/iPad」

- サムスン「GALAXYスマホ」

改革の中身

黒字化のためにソニーモバイルはどのような改革をしたのか?

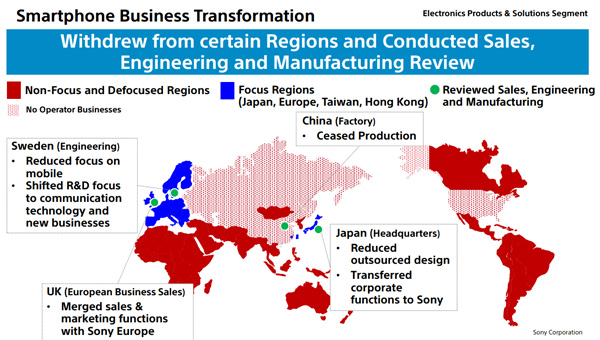

- 売上が少ない地域から撤退して販売地域を絞った。

- 人件費や広告費などを削減した。

- 利益率が高い高価格帯へ注力。

- 製造については、中国北京工場から撤退。生産をタイ工場へ一本化。

販売合理性のため、売上高規模が小さい地域から撤退したとされるが、どの地域に力を入れて、どこから撤退したのか?以下の画像を確認。

- 注力する販売地域……アジアでは日本、香港、台湾など。そしてヨーロッパ全域。

- 営業なしで販売する地域……アメリカ、中国、ロシアなど。

- 注力しない地域……オーストラリア、カナダ、メキシコ、モンゴル、ブラジルなどの南アメリカ全域、インド、中東、アフリカ全域、韓国など。

北京工場から撤退

1995年から生産を始めた中国の北京工場から2019年3月末までで撤退。以降は、2016年から生産が開始されたタイの工場に生産を一本化。

中国工場は、人件費高騰の問題の他、工場がソニーと中国企業との合弁だった。100%ソニー単独であるタイ工場で生産を統一し、収益性の改善を見込む。

販売台数は減ってる

Xperiaの黒字化は喜ばしい事。しかし、販売台数は年々減少。ピークは2014年度の3910万台。2020年度は290万台。2014年と2020年を比較すると全盛期の7%レベルに。

2020年のアップル「iPhone」の販売台数が2億344万台、サムスン「GALAXY」スマホの販売台数が2億5660万台なので、それと比べるとかなり低い。

ソニーによると「規模は追わない」とのことだが、ある程度は販売規模がないとビジネス的に合理性が得られない。

なぜ販売台数で勝負しないのか?

ソニーのスマホ部門は規模よりも、赤字にならないレベルで継続できれば良いという考えでやっている模様。理由は以下。

- 販売台数を増やそうとして低価格スマホを拡充しても利益がでない。また、安売りは低ブランドイメージが定着してしまう。

- そもそもスマホは競争が激しいので高利益を出すのは難しい。規模を追うのは大赤字を出すリスクが高い。

- もしソニーがスマホ事業から撤退すると、スマホ向けイメージセンサー(半導体)の開発や、次世代通信関連の技術開発が完全に他社依存になってしまう。モバイル事業を続けるため、今のところは大赤字リスクが低い小規模のビジネスに落ち着いている。

- 販売規模で世界のスマホメーカーと競合すると、ソニーがダントツの高シェアをもつイメージセンサーを求めるAppleや中国メーカーなどの顧客と競合する事になる。つまり、顧客から避けられてしまう存在になってしまう。スマホよりもイメージセンサーで規模の勝負をしたほうが会社にとっての利益が高い事による判断。

販売合理性が進み、利益率が改善。そして、ずいぶんと規模が小さくなったため、大きく利益は出ないが、反対に大きく損失も出ない。赤字を避けながら継続的なビジネスをやっていけるような状態となっている。

スマートフォン国内シェアランキング

ソニーエクスペリアは、2020年度は290万台の出荷数だが、そのうち215万台が日本向けに出荷。日本のスマホ市場の出荷台数とシェアを確認。

| 順位 | 2020年/スマホメーカー [国内販売台数:日本シェア(%)] |

2023年/スマホメーカー [国内販売台数:日本シェア(%)] |

|---|---|---|

| 1位 | Apple [1564万台:47.3%] |

Apple [1558万台:51.9%] |

| 2位 | シャープ [420万台:12.7%] |

シャープ [326万台:10.9%] |

| 3位 | arrows [279万台:8.5%] |

Google Pixel [322万台:10.7%] |

| 4位 | サムスン [271万台:8.2%] |

サムスン [188万台:6.3%] |

| 5位 | 京セラ [239万台:7.2%] |

京セラ [163万台:5.4%] |

| 6位 | ソニー [215万台:6.5%] |

レノボ(中国) [162万台:5.4%] |

| 7位 | OPPO(中国) [81万台:2.5%] |

その他 [282万台:9.2%] |

| 8位 | Google Pixel [61万台:1.9%] |

|

| 9位 | ファーウェイ(中国) [29万台:0.9%] |

|

| 10位 | シャオミ [27万台:0.8%] |

- アップルからシェアをとるというのは、できそうで難しい。そのためアンドロイド勢、特にサムスンからシェアを奪いたいところ。SONYがが日本市場で韓国企業にシェアを持っていかれるのはマズい。

- サムスンは、携帯ショップにて販売台数に応じてインセンティブ(販売奨励金)を支払っており、そのために店員は積極的にGALAXYをすすめてきたりするわけだが、そんなサムスンの戦略を「無」にする戦略が急がれる。

- 2023年度のIDC調査では、ソニーは6位の「中国レノボ/162万台」よりも低いとされる。国内でも存在感が薄れている。これはマズい。

かなり良いスマホだが価格が高い

「Xperia1」からカメラ事業部と開発したカメラアプリなどが搭載され、ソニーの本気度が垣間見えた。しかし、指紋認証が悪かったりして、一部のユーザーからの不満もちらほら。

しかし、Xperia5ii(エクスペリア5マーク2)あたりから指紋認証もバッチリで完璧なスマホをリリースできるようになった。今後は、このままの品質で価格を下げられたら販売台数の増加が期待できそう。

ユーザーがエクスペリアに思う不満と言えばやはり値段の高さ。それは世界的に言われている事で、エクスペリア5が普通に10万円以上するのは高すぎる。

スマホ価格を下げてほしい願い

スマホ部品において、ダントツで調達コストがかかるのが「有機ELパネル」と「5Gチップ」の2つ。調達価格は共に1万円くらいだとされる。5Gチップは特許だらけなので仕方がないが、有機ELパネルにおいては調達コスト削減余地あり。

というのも、有機ELは数年前まではサムスンが独占的に供給していて価格も高く、供給も安定していなかったが、現在では韓国のLGディスプレーや中国BOEも参入。今後は競争が進み、調達コストが下がる可能性あり。

また、業界が3社で寡占化して価格が高止まりしていたDRAM(スマホ部品の半導体メモリ)も、中国企業や台湾企業の本格参入で今後調達コストが下がる可能性あり。その結果、エクスペリアにおいても製造価格と販売価格を下げられる可能性あり。

縦長を廃止

「Xperia」というと、縦長「21:9」の画面。これが使いやすいという人もいれば、そうでない人もいる。いずれにしても、エクスペリア独自の専用パネルであるため、調達コストが高くなっていた。

これからは、アップルやサムスンなど大手他社が採用する汎用性が高い「19.5:9」に変更。ディスプレイパネルの調達コストを下げて戦っていく模様。

ソニーブランドの低下は静かな恐怖

ソニーが特に力を入れないといけないのが若い世代向けのソニーブランドの確立。若い世代はテレビを見ない人が多く、スマホはアップル一択みたいな状態なので、一度もソニー製品を買った事がない人も少なくない。

日本でのソニーブランドが弱くなっている中、子供たちにソニー製品を愛用してもらうために、お年玉でエクスペリアを変えるくらいの値段の製品を充実させてほしいところ。

SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移

SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移

サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移

トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移 テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移

テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移 東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移

東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移 マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況

マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況 現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移

現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移 ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移

ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数

ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数 TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移

TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移 楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移

楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移 NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況

NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況 SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移

SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移

ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移 Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移

Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移 フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移

フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移 ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率

ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率 任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数

任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数 日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移

日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移 インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移

インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移 Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況

Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況 メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率

メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率 サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率

サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率 岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る

岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る 1月~12月までの月単位で配当金を出す日本企業の数は?

1月~12月までの月単位で配当金を出す日本企業の数は? シリコンウェハー5社の業績推移:売上高・営業利益率・シェア

シリコンウェハー5社の業績推移:売上高・営業利益率・シェア Firefoxブックマークサイドバーの行間幅/文字縦幅の縮小方法

Firefoxブックマークサイドバーの行間幅/文字縦幅の縮小方法 PUMA/プーマの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移

PUMA/プーマの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 adidas/アディダスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況

adidas/アディダスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況 NIKE/ナイキの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移

NIKE/ナイキの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 カプコンの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況

カプコンの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況 スクウェア・エニックスの業績推移:売上高・営業利益率・平均年収

スクウェア・エニックスの業績推移:売上高・営業利益率・平均年収